이런 문장을 보면 글이 쓰고 싶어 진다

예전의 나의 글은 서정적인 문장으로 시작했었다. 최근에는 간결하고 짧은 글이 더 중요하게 여겨지는 트렌드에 편승하고는 있다. 요즘 글은 형용사와 부사를 최소화하는 경향이 있어 보이지만 여전히 나는 형용사와 부사의 감성 표현을 좋아한다.

조종현 조정래 김초혜 가족문학관

시골집과 가까운 곳에 <조종현 조정래 김초혜 가족문학관>이 있다. 고흥 시내에서 두원면(面) 방향으로 10여 분만 가면 마주치는 곳이다. 이 문학관은 2017년에 문을 열었는데, 시골집 가는 길에 한 번 들러봐야지 생각했지만 차일피일 미루다가 이제야 찾게 되었다.

가족문학관 안에는 <태백산맥>의 조정래 작가와 그의 아내인 김초혜 시인, 부친인 조종현 시조시인의 작품과 소장품들이 아름답게 전시되어 있었다.

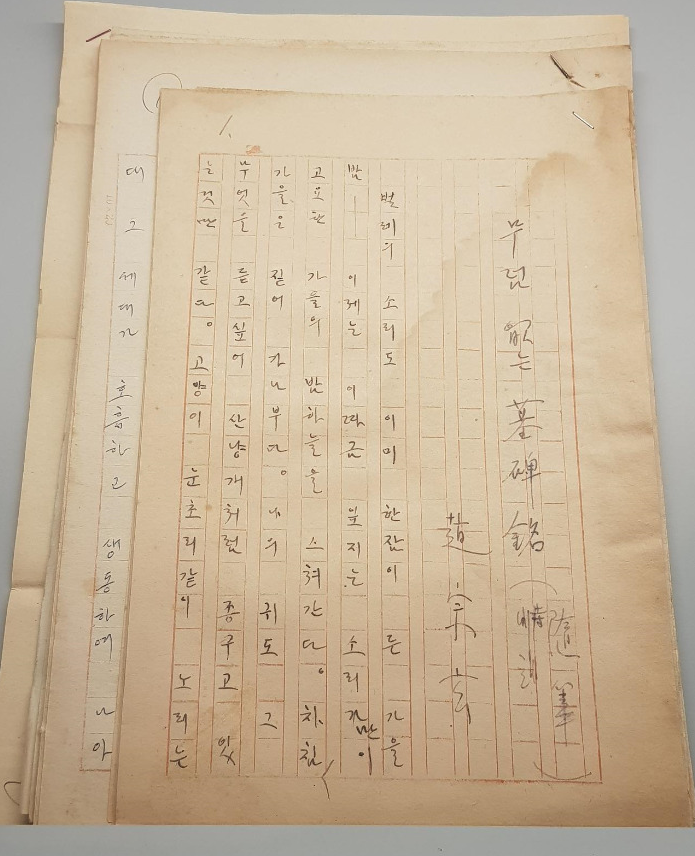

조종현 시조시인은 광주일고와 서울에서 국어교사로 지냈다. 한때는 한용운과 독립운동에 참여하며 태고종의 본산인 순천 선암사에서 대처승으로 살았다. “선암사에 가서 문장 자랑 하지 마라”라고 했던 그의 말처럼, 조종현 시인의 문장 역시 명문이었다. 특히, 육필원고에서 쓴 수필 한 편이 나의 시선을 끌었다.

가을의 밤을 담은 조종현의 수필

벌레의 소리도 이미 한잠이 든 가을밤.

이제는 이따금 잎지는 소리만이 고요한 가을의 밤하늘을 스쳐간다.

차침 가을은 짙어 가나부다.

나의 귀도 그 무엇을 듣고 싶어 사냥개처럼 종구고 있는 것만 같다.

조종현의 수필 <무덤 없는 묘비명>의 첫 문장이다. 시작부터 그의 특유의 고문체와 사투리가 어우러져, 가을밤의 정취를 그린 것이다. 이런 문장을 읽을 때마다 나는 글을 쓰고 싶은 감흥에 푹 빠진다.

서정적 트렌드와 글쓰기의 고민

나는 그동안 서정적인 문장으로 글을 시작했었다. 최근에는 간결하고 짧은 글이 더 중요하게 여겨지는 트렌드에 편승하고는 있다. 요즘 글은 형용사와 부사를 최소화하는 경향이 있어 보이지만 여전히 나는 형용사와 부사의 감성 표현을 좋아한다.

김부식과 정지상의 문장 대결

미사여구를 언급하면, 삼국사기를 쓴 김부식과 정치적 라이벌이자 당대의 문장가였던 정지상의 이야기가 떠오른다. 김부식이 ‘버들 빛은 천 가지에 푸르고, 복숭아꽃은 만 점으로 붉네’라는 문장을 썼다.

그날 밤 김부식에게 죽임을 당한 정지상이 꿈에 나타나 김부식의 뺨을 후려쳤다는 이야기가 있다. 정지상은 김부식에게 실제로 천 가지, 만 점을 세워보았느냐며 다음과 같이 퇴고를 해주었다고 한다.

버들 빛은 올올이 푸르고, 복숭아꽃은 점점이 붉네.

철천지원수였던 두 사람의 악연을 생각하면 안타깝기 그지없지만, 후대가 만든 이야기에는 빙그레한 미소가 지어진다. 위의 문장으로만 구별한다면 사대적인 김부식이 디지털이고 유가적인 정지상은 아날로그였다고 할 수 있겠다.

이태준의 문장 강화와 시의 감흥

이태준은 <문장강화>에서 “운문은 노래하듯 쓰는 것이고 산문은 말하듯이 쓰는 것”이라고 했다. ‘아는 만큼 보인다’라는 유한준의 명문을 생각해 본다. “사랑하면 알게 되고 알면 보이나니, 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리.” 이 문장은 상당한 의미를 지니고 있지만, 시적인 감흥이 덜하다.

나태주 시인의 <풀꽃>을 감상해 본다. “자세히 보아야 예쁘다, 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다.” 내 취향으로는 이게 詩의 감흥이고 시인의 멋으로 느껴진다.

글의 탄생과 독자의 감흥

모든 글이 명문이고 감흥을 줄 수는 없다. 작품은 작가에 의해 첫 번째로 태어나고 독자에 의해 두 번째로 태어난다고 한다. 따라서 개인의 취향에 따라 베스트셀러가 워스트셀러가 될 수 있고 그 반대도 가능하다. 하이콘텍스트 시대의 문학 트렌드가 빠르게 변하고 있다.

순수문학이 퇴보하고 짧은 글과 내러티브 글이 요즘의 트렌드로 꼽히고 있다. 조종현의 수필 <무덤 없는 묘비명>의 시작 문장과 같은 분위기를 찾아보기 어렵다. 아무래도 내 취향은 아직도 과거에 머물고 있는지 모르겠다.

마치며

▶여행이야기 바로가기 ☞

▶일상에세이 모음 바로가기 ☞

▶블로그의 일상 바로가기 ☞