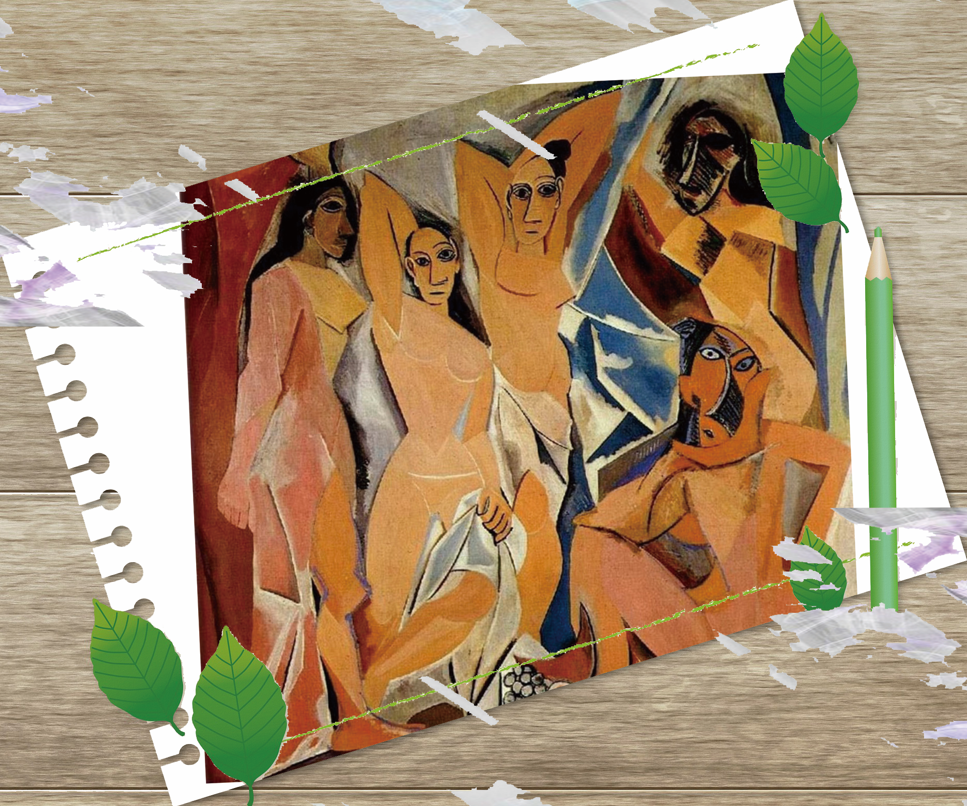

아비뇽의 처녀들

미술 전시회의 느낌

미술전시회에서 가끔, ‘나도 저 정도는 그리겠다’라는 느낌이 들 때가 있다. 진중권이 눈물을 흘리며 감상했다는 파울 클레의 “앙겔루스 노부스”의 그림은 언뜻 유치원생의 그림 같기도 하다. 하지만, 행동이 줄어든 팔다리에 비해 의식만 비대해진 현대인의 메시지를 읽다 보면 고개가 끄덕여지는 그림이기도 하다.

어려서 만만하게 생각했던 그림 중에는 피카소 작품이 있었다. 그러나 피카소가 15세 때 그린 그림을 보면 피카소도 처음에는 사물을 정확하게 데생하여 그렸던 것을 알 수 있다. 데생의 기본기를 갖춘 화가들이 사실적 표현을 못 해서 그렇게 그린 것은 아닐 테지만, 이런 작품 앞에 서면 나의 순수 미학적 개념에 파동이 생긴다.

공중부양을 느끼게 하는 고흐의 초창기 작품에서는 데생의 기본기를 의심케 했고, 타이티의 여인을 대충 그린 듯한 고갱의 작품에서는 오리엔탈리즘마저 느끼게 했다.

예술가의 진화와 창의성

그들은 왜, 일반인에게 데생 실력을 오해(?) 받을 그림을 그리는 것일까. 창의성이 있다는 것을 보여주려고? 아닐 것이다. 창의성이라는 것도 남과 다르게 한다고 생기는 것이 아니다. 창의성은 전문성과 대상에 대한 애착심이 있어야만 이루어진다고 했다.

파울 클레의 그림이나 피카소의 그림은 일상의 미적 범주에서는 분명 벗어나 있다. 일반인의 감흥을 쉽게 얻기 어렵다. 대신, 이런 그림을 통해 아름다움에만 빠져들어 놓치게 되는 다양성을 다시 생각하게 하는 계기를 가질 수 있다. 예술의 매력이다.

예술은 당초 부르주아의 상품이었다. 진중권은 삶은 예술적이서는 안 되고 예술은 콘서트홀과 미술관에 있어야 한다고 했다. 반론이 있을 수 있지만 일리도 있는 이야기다. 그의 말에는 취향의 차별이 아니라 작품의 집중성과 전문성에 방점을 둔 것이리라.

아비뇽의 처녀와 투잡 이야기

피카소의 ‘아비뇽의 처녀’라는 작품이 떠 오른다. 나는 샐러리맨 시절에 딱 한 번 투잡의 경험이 있었다. 첫 직장 백화점 전산실에 근무할 때의 일이다. 당시 VHS 방식이 소니의 Beta 방식을 누르고 비디오대여점이 번창했다.

누군가의 소개로 고려대 근방의 어느 비디오숍의 대여 프로그램을 맡게 되었다. 용돈 벌어보겠다고 시작한 투잡이었는데, 막상 일을 시작하고 보니 투잡의 고단함보다 더 힘든 일이 있었다. 청량리 아비뇽 처녀들과의 실랑이였다.

프로그래밍을 마치고 마지막 전철을 타기 위해 1호선 청량리역으로 갔다. 버스 승강장에 내리면 아비뇽 처녀들이 내 뒤를 따라왔다. 나에게 호객행위를 하기 위해서였는데, 이들을 뿌리치기 위한 실랑이가 나로서는 보통 힘든 일이 아닐 수가 없었다.

‘여보게 저승 갈 때 뭘 가지고 가지?’ 의 저자였던 석용산 스님도 청량리 아비뇽 처녀에게 팔을 잡혔을 때가 있었다고 한다. 그때 스님은 그녀의 손을 잡고 이렇게 말했다.

“내가 큰스님이 되었을 때 다시 찾아 오마.”

청량리역 근방의 홍등가는 당시 경찰서장의 강력 의지로 지금은 사라졌다. 하지만 또다시 어딘가에서 아비뇽의 처녀들을 만난다면 어떻게 뿌리쳐야 할까. 이제 어느 정도 말빨을 기른 나로서는 여유 있는 웃음과 함께 다음을 패러디하고 돌아설 것이다.

“오, 멋진 아비뇽의 처녀여, 이번 일만 잘~되면 꼭 한 번 찾아오리다.”