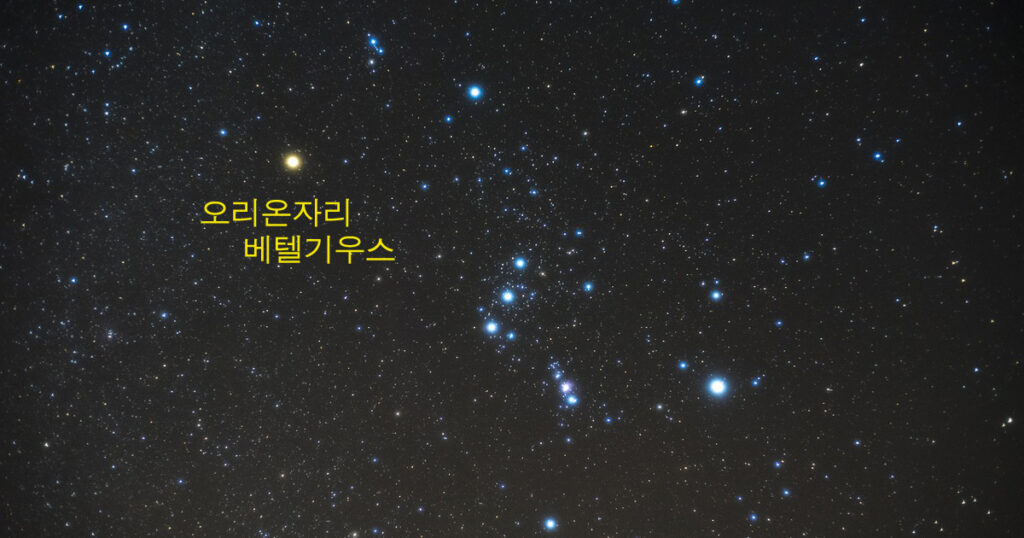

오리온자리 베텔기우스

밤하늘의 베텔기우스

강긍정派 아내의 곁에서는 분위기상 금지곡이 되는 노래, 김정호의 <인생>이 생각날 때가 있다. ‘인생’이라는 낡고 진부한 단어에 골똘할 때이다. 저녁 산책길에 베텔기우스의 마지막 불꽃을 상상하며 가끔씩 부르는 노래이기도 하다.

“이런저런 생각에 하루해도 저물어

흘러든 별빛 사이로 나는 잠이 들어가네.“

한때는 오리온의 사냥개였던 큰개자리 시리우스를 자주 보았다. 언젠가부터는 오리온자리에서 가장 먼저 사라질 베텔기우스를 자주 본다. 베텔기우스는 이미 적색 초거성이 되어 100만 년 이내에 폭발할 별이지만, 어쩌면 내 생애에 폭발하는 모습을 볼 수도 있는 별이라고도 한다.

이런 별의 마지막 불꽃을 상상할 때면 허무함 보다는 장렬함이 느껴진다. 인생도 이런 장렬함이 느껴지면 좋으련만, 왜 인생은 장렬함 보다 허무함이 앞서는 걸까.

6시의 남자

작년 9월부터 오후 6시가 되면 어김없이 노모의 간호간병실을 드나든다. 병원 옆 식당 카운터의 아저씨는 나와 눈이 마주치면 고개를 돌려 벽시계를 바라본다. 웃음이 줄어든 나날이지만, 이 순간만큼은 속으로 피식 웃는다.

일정한 시간, 일정한 장소를 산책했다는 철학자 칸트의 시계가 생각나서이다. 식당 아저씨에게는 내가 ‘6시의 남자’로 기억되는 것인지도 모르겠다.

오늘도 6시에 맞춰 어김없이 병원정문을 들어 선다. 우산 속에서 바라본 식당 아저씨는 이발소에 다녀온 모양이다. 번지르한 이마에 단정한 두발이 눈에 띈다. 우산을 접어 비닐에 넣고 마스크를 착용한다.

인생 그리고 허무

엘리베이터에 내려 병실 스테이션을 들어서는데, 평소보다 많은 면회객이 붐비고 있다. 자세히 보니 면회객이 아닌 환자의 가족이다. 병실에서 희미한 곡소리가 들린다. 모친과 같은 방에 입원한 할머니께서 운명하신 모양이다. 작년 9월 이후 세 번째로 보는 슬픈 광경이다.

무거운 마음으로 병실에 들어서니 침대별로 커튼이 겹겹이 내려져있다. 커튼을 헤집고 모친을 부른다. 저녁 식곤증인지 잠에 취해있다. 다행이지 싶다. 그러나 잠이 들기 전 병실의 분위기는 알고 있었으리라.

익숙해 간다는 것은

모친의 용태를 지켜보는 것에 익숙해져 간다. 익숙해져 간다는 의미는, 만 나이 99세 백수(白壽)가 되신 모친으로서는 서운한 일이 아닐 수 없다. 인간의 수명을 당연시하는 시선이 못내 서운할 것이다. 마음이 약해질수록 생의 애착은 오히려 강해지기에 말이다.

한 시간의 짧은 간병을 마치고 돌아가는 길. 광주천을 지나 지하철역을 향해 걷다가 밤하늘을 올려 본다. 우천으로 오리온자리를 볼 수 없지만 베텔기우스를 향해 망자의 명복을 달랜다. 김정호의 <인생>을 허밍으로 흘린다.

▶(후기) 이 글을 쓰고 3일 후, 어머니도 저 먼 별나라로 영원한 여행을 떠났다.

김정호의 ‘인생’

“세월아 쉬어 가려마

꿈을 꾸는 나를 위해

세월은 가고 나도 따라 늙어 간다

인생 인생이란 바람 따라가는 구름“